por Serafina Burzio (Wheelwright - Santa Fe)

El despertador lo hizo sobresaltar. Manoteó la perilla del velador. Las cinco clavaditas.

Lo había programado así porque hoy era la reunión con la Gerencia del establecimiento y quería ser el primero en exponer ya que eran muchos los que ambicionaban lo mismo porque trepar un escalón más en la empresa no era poco decir.

Se levantó y casi a tientas ya que todavía no había amanecido, empezó la rutina de su día, la misma que rigurosamente cumplía hacía ya veinte años. Puso la máquina para hacer café, las tostadas y enfiló para el baño. La ducha tibia le resultó bienhechora, medio como que lo envalentonó para empezar con fuerzas para lo que le esperaba. Al echar un vistazo al celular, por las dudas algún mensaje importante, encontró el de Elisa.

Se imaginó el tenor y su imaginación no le falló: “Parece que estás muy ocupado como para acordarte de nuestro aniversario, supongo que será por el entretenimiento de un juguete nuevo, alguien que te insuflará una gota de euforia por ser la novedad. Lo nuestro es un canto a la indiferencia. Que tengas suerte en esta aventura, no soy segundo plato de mesa.” Mucho no le preocupó, ya era hora de poner un punto final a ese hastío de la rutina en que se convirtió la relación.

Se miró por última vez en el espejo. Estaba vestido para la ocasión: sobrio, elegante, con una cuota de informalidad, como para que no pensaran que ya se creía el ganador. Meticuloso como era ya había cargado nafta la noche anterior para no perder el tiempo. Al llegar a la autopista, se encontró con un piquete. Según decían iba para largo.

Se acordó de la cafetería de la cual un tiempo fue cliente hasta que su situación económica cambió y ya no necesitaba pedir “una promo” (infusión y dos medialunas) de dos mangos.

Nada había cambiado: el gordo con cara de bonachón y la señora esa que algunas veces le pareció de mirada triste. A la mesa se acercó la mesera, la rubiecita flaca que ahora mostraba signos de una preñez adelantada tanto como un aspecto que se le antojó de miedo y desolación. “Andá a saber a quién habrá enganchado” pensó.

Por la ventana, como simple espectador, vio bajar la coloradita que vendía flores a cualquier hora por la calle empujando la silla de su hermanito inválido. Siempre rotosa, mendigando un mango, entonces era una pibita y ahora toda una mujer. Bajó de un coche, estiró la mano y de adentro un viejo gordo le largó unos pesos que ella contó casi con desesperación, los metió rápido a su bolso mugriento y entró en la cafetería donde en una mesa en penumbras la esperaba su hermano en la silla de ruedas. Y…

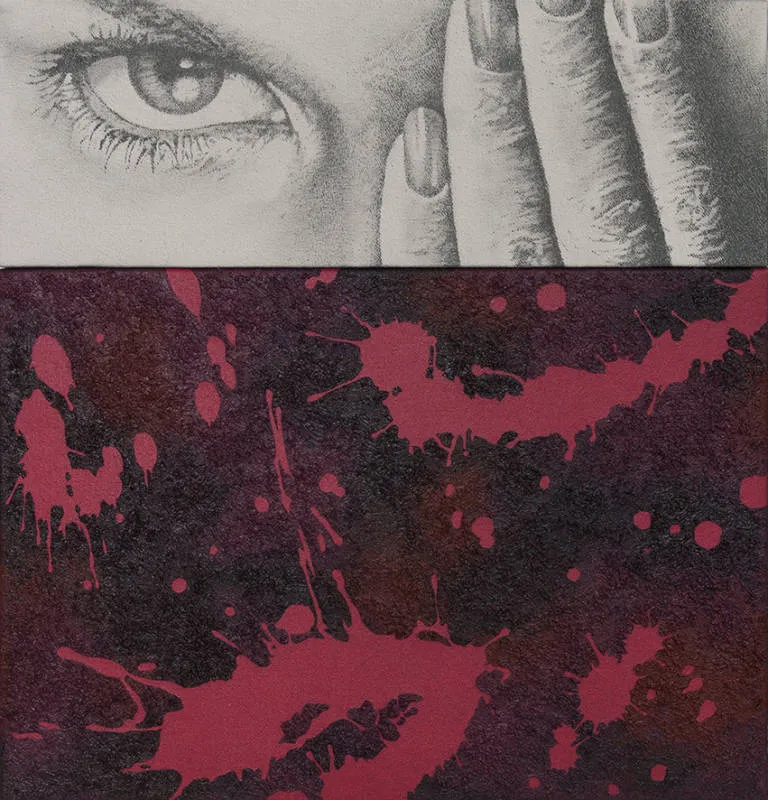

La miró detenidamente y no le faltó mucho para darse cuenta que su profesión era la más vieja del mundo. Así estaba: marchita, con ojeras que el maquillaje no alcanzaba a disimular.

El de la estación de servicio ya no era aquel hombre inseguro, temeroso, pidiendo disculpas a los clientes si en una de esas se equivocaba en algo. A su lado estaba una mujer, no era aquella con la cual tuvo un hijo que se le murió (los empleados cuentan todo) sino otra con la cual hablaban y se reían.

La voz del dueño la volvió a la realidad, esa que nunca conoció. - ¡Qué llorás, inútil de mierda! Ni un hijo pudiste tener!¡ Tan siquiera ella me lo va a dar! -

Ahí le cayó la ficha.

TANTO TIEMPO MIRANDO SIN VER.

El dueño del bar y dueño de dos destinos: el de la mujer de ojos triste acallando el secreto de la doble vida del hombre con la mesera. Y el de aquella, acorralada quizá en el baño, abusada miserablemente, ahora con un hijo no deseado fruto de las violaciones de esa bestia.

La chiquita que ahora no vendía flores sino su cuerpo. Tal vez su filosofía de vida le habrá dicho: el fin justifica los medios. Una silla de ruedas valía más que mil escrúpulos.

Y el de la estación de servicio, borrón y cuenta nueva. Es…