Córdoba, un lugar privilegiado en el planeta para contemplar el eclipse total de Sol del 2 de julio

Será el evento astronómico más importante del año para el hemisferio sur. Este fenómeno natural –donde la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol– no volverá a verse desde esta región hasta dentro de 375 años.

PROVINCIA15/05/2019 Diario Tres

Diario Tres

El próximo 2 de julio, a las 17:40 aproximadamente y durante casi dos minutos, quienes se encuentren en el sur de la provincia de Córdoba serán espectadores predilectos de un evento astronómico sin igual: un eclipse total de Sol.

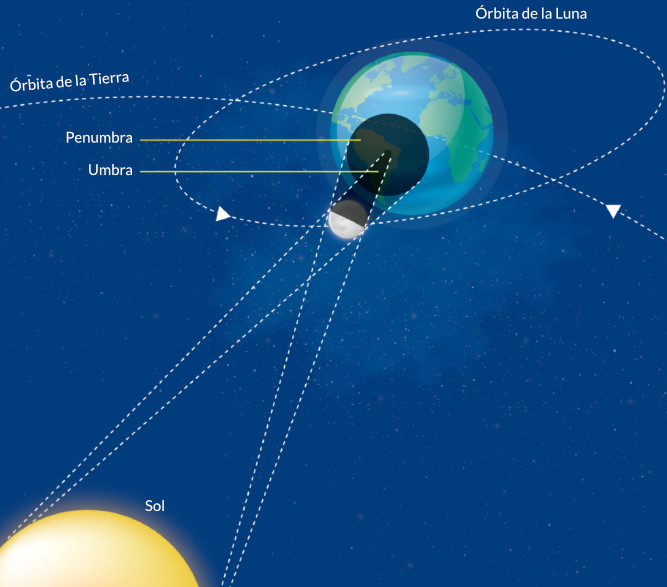

Durante ese breve lapso, las órbitas de la Tierra y la Luna estarán alineadas de forma que el Sol quedará completamente bloqueado y la sombra del satélite natural se proyectará sobre la superficie terrestre. En una franja del sur cordobés, la oscuridad será total y las estrellas en el firmamento podrán observarse como si fuese de noche.

La última vez que desde esta provincia pudo observarse un fenómeno de esta naturaleza y con estas características fue en 1947. Y los cálculos prevén que deberán pasar otros 375 años para que pueda verse nuevamente desde esta zona en particular.

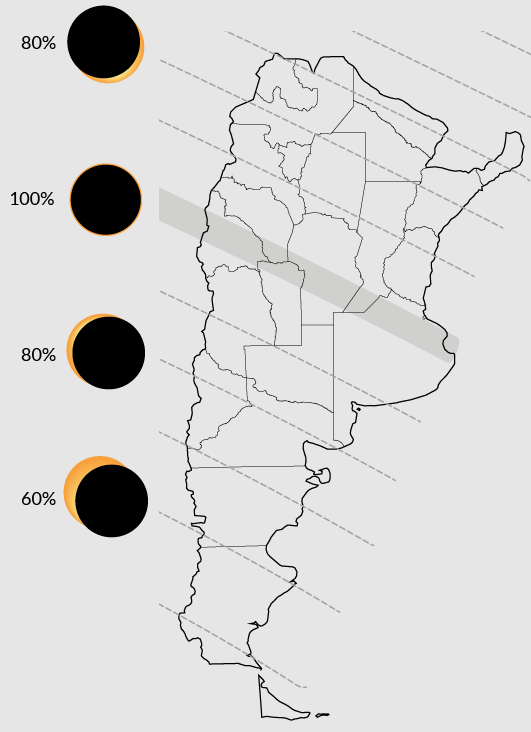

Si bien el eclipse también podrá contemplarse desde otras latitudes del país y América del Sur, en esos lugares el ocultamiento será solamente parcial. El porcentaje dependerá de qué tan alejado se encuentre el espectador de la franja de ocultamiento total (ver el recuardo La ruta del ecplise).

El Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC) y la Plaza Cielo Tierra organizaron en una serie de actividades previas (ver Esperando el eclipse) y estarán presentes en los encuentros de observación que el mismo 2 de julio se llevarán a cabo en las localidades de Córdoba capital, Coronel Baigorria, Río Cuarto, La Población y San Javier.

Cabe recordar que para mirar el eclipse de manera segura es importante utilizar filtros adecuados, ya que los rayos UV del astro pueden quemar las retinas y ocasionar daños permanentes e inclusive ceguera. Ver Cómo mirar un eclipse de Sol de manera segura.

En rigor, las regiones donde un el eclipse se ve como total son las alcanzadas por la "umbra", la parte más oscura de la sombra que proyecta la Luna al bloquear el Sol. La umbra tiene la forma de un cinturón estrecho que no supera los 300 kilómetros de ancho, por unos 16 mil kilómetros de largo. Las zonas fuera de esa franja, pero donde el eclipse se ve parcialmente, se denomina penumbra.

Dependiendo del porcentaje de ocultamiento, los eclipses solares pueden ser parciales o totales. Un tercer tipo son los anulares, que ocurre cuando la Luna se encuentra más alejada de la Tierra. En este caso, el disco de la Luna parece más pequeño que el del Sol y por eso durante un eclipse anular lo que resalta es un anillo brillante de luz en los bordes de la Luna.

Sobre el eclipse del 2 de julio, Merchán apunta: “Confiamos en que el interés que este asombroso evento pueda despertar en la comunidad, nos brinde como institución científica la oportunidad de dar a conocer, de manera más amplia, los conocimientos que se generan y muchas veces son considerados solamente en el ámbito académico”.

Por su parte, Daniel Barraco, director del Centro de Interpretación Científica Plaza Cielo Tierra, subraya que Córdoba se destaca que están dadas las condiciones para desarrollar esta innovadora rama de actividad: el turismo científico. "Una modalidad de turismo que fascine a grandes y chicos, tanto en familia como individualmente, aprovechando las posibilidades ya ampliamente conocidas de nuestro entorno natural, así como nuestros conocimientos, logros e instalaciones tecnológicas y científicas”, explica.

Usinas de conocimiento

Los eclipses han atraído la atención de las personas por siglos. "Fueron predichos y estudiados por diversas culturas a lo largo de la historia de la humanidad", explica Manuel Merchán, director del OAC, una de las pocas instituciones en el mundo que los analizó sistemáticamente desde 1910.

En esa línea, Merchán recuerda que los eclipses ayudaron a los científicos a comprender aspectos de la dinámica planetaria, las propiedades de las capas más externas del Sol y de la física en general. Tal es su relevancia que uno, ocurrido en mayo de 1919, permitió realizar la primera comprobación de una de las predicciones de la Teoría de la Relatividad General formulada por Albert Einstein.

A contramano de lo que se cree, los eclipses se producen con bastante frecuencia: entre dos y cinco veces por año. Sucede que en la mayoría de las ocasiones, la zona de la Tierra desde donde pueden seguirse en toda su dimensión –es decir, con un ocultamiento total– es muy limitada.